クラウドコンピューティング、ICTコミュニティモデル クラウドコンピューティング、ICTコミュニティモデル

およびユビキタスコンピューティング!

<クラウドコンピューティング>

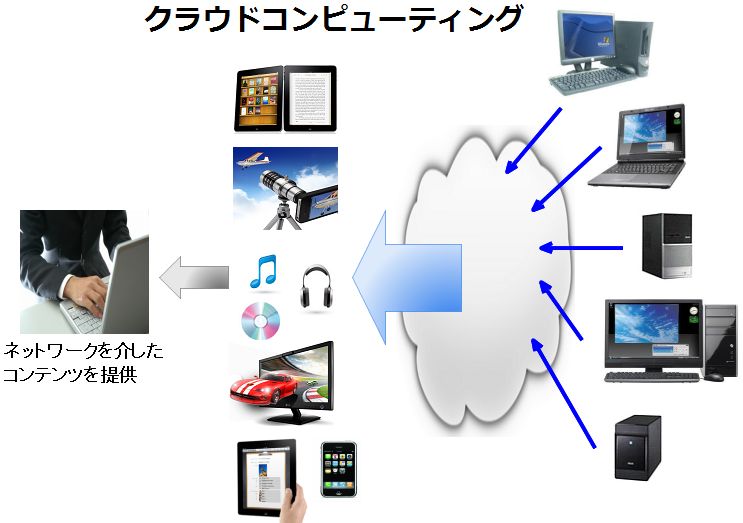

クラウドコンピューティング(cloud computinng)とは、最近の情報伝達であるネットワーク、特にインターネットをベースとしたコンピュータの利用形態を示します。つまり、ユーザーは、コンピュータ処理をネットワーク経由で、いろいろなサービスとして利用しています。

従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータなどを、インターネットなどのネットワークを通じてサービスの形で必要に応じて利用する方式。IT業界ではシステム構成図でネットワークの向こう側を雲(cloud:クラウド)のマークで表す慣習があることから、このように呼ばれています。

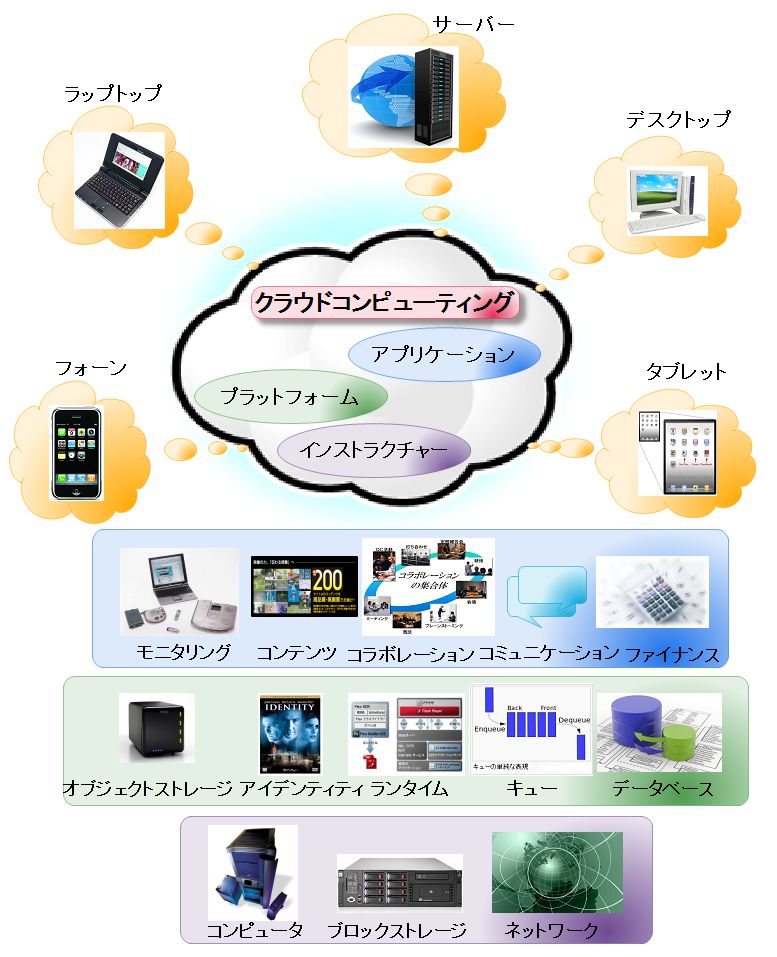

サービスの提供者は大規模なデータセンターなどに多数のサーバを用意し、遠隔からネットを通じてソフトウェアやデータ保管領域を利用できるようなシステムを構築しています。サービスの利用者はユーザ登録を済ませるとすぐにソフトウェアなどを利用することができ、作成したデータの保存・管理などもサーバ上で済ませることができます。利用者は、ソフトウェアの購入やインストール、最新版への更新、作成したファイルのバックアップなどの作業から解放され、必要なときに必要なだけソフトを利用することができます。無償で利用できる場合もありますが、一般的には利用期間や利用実績などに応じた料金を支払うことになります。

クラウドコンピューティングで提供されるのは、個人の利用するオフィスソフトやメールソフト、オンラインストレージなどから、企業の業務システムやデータベースまで多岐に渡ています。大企業などが自社ネットワーク上で社員などが利用するためのクラウドコンピューティングシステムを構築する場合もあり、「プライベートクラウド」と呼ばれています。インターネットから誰でも利用できるようなサービスは「パブリッククラウド」と呼ばれています。

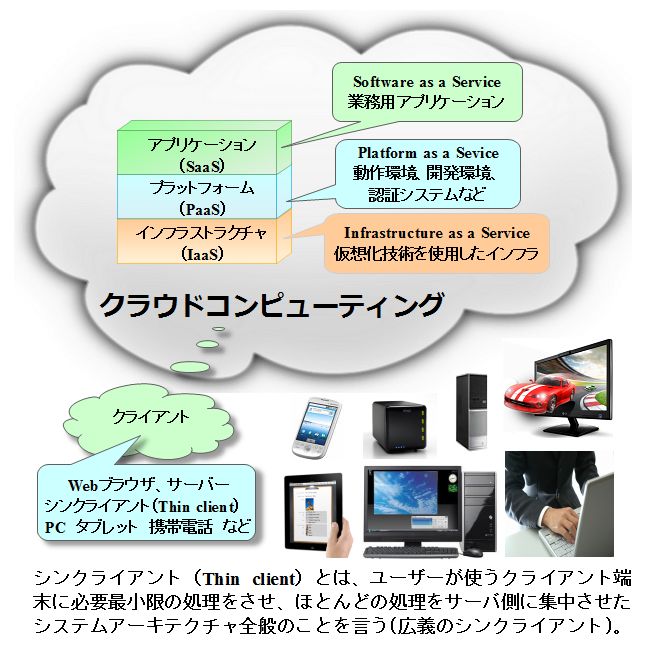

クラウドコンピューティングは、ASPサービスやユーティリティコンピューティング、グリッドコンピューティング、SaaS/PaaS/IaaSなどとほぼ同様の概念ですが、これらを包含したより包括的な概念で、何らかのコンピューティング資源(ソフトウェア、ハードウェア、処理性能、記憶領域、ファイル、データなど)をネットワークを通じて利用する形態の総称として用いられることが多ようです。明確な定義や構成要件が定められているわけでもないため、使う人や場面によって微妙に意味が異なる場合があり注意が必要です。

基本的なクラウドコンピューティングのシステム概念

クラウドコンピューティングの役割

<ICTコミュニティモデル>

コミュニティは、本来「共同体」を意味する語に由来しています。つまり、同じ地域に居住していて利害を共にし、政治・経済・文化などにおいて深く関わりを持っている人々の集まり(社会)のことをいいます。これは主に市町村などの地域社会を意味していますが、転じて国際的な連帯やインターネット上の集まりなども「共同体」あるいは「コミュニティ」と呼ばれることがあります。例としては、欧州共同体、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体、アフリカ連合、米州機構、東南アジア共同体、国際航空通信共同体などが存在しています。

地方自治体や地域を越えた共同体と区別して、地域住民の相互性を強調する場合、地域コミュニティということも多いようです。伝統的な村落共同体は、農村、漁村、山村を念頭に置いていましたが、地域コミュニティには、都市における共同体も含まれます。この点で、現在では、「共同体」の語よりも「地域コミュニティ」の語が広く使用されるようになりつつあります。

ICTとは、情報・通信に関連する技術一般の総称です。従来頻繁に用いられてきた「IT」とほぼ同様の意味で用いられるもので、「IT」に替わる表現として日本でも定着しつつあります。

ICT(Information and Communication Technology)は、多くの場合「情報通信技術」と和訳されています。IT(Information Technology)の「情報」に加えて「コミュニケーション」(共同)性が具体的に表現されている点に特徴があります。つまり、ここでいうICTは、ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現であるといえます。

情報の共有化という点において、ICTはITに比べても一層ユビキタス社会に合致した表現であるといえます。日本でも、2000年頃に盛んに提唱された「e-Japan構想」では「IT」が盛んに用いられましたが、2005年を始点とする「u-Japan構想」ではもっぱら「ICT」が用いられています。総務省の「IT政策大綱」も、2005年までにはすでに「ICT政策大綱」に改称されています。

すでに海外では、ITよりもICTのほうがよく通る名称として通用するようになっています。インターネットにおいて「URL」(Uniform Resource Locator)が「URI」(Uniform Resource Identifier)という表現へ移行しつつあるように、「IT」も徐々に「ICT」へ移行していくものと見られています。

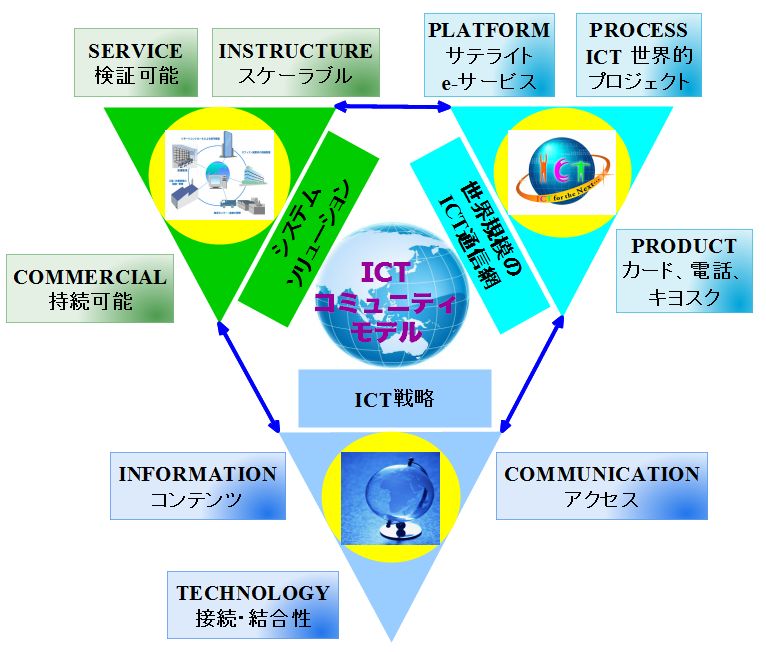

上図に示すように、ここで取り扱うICTコミュニケーションモデル(具体例は下図参照)は、システムソリューション、世界規模のICT通信網およびICT戦略の3つを指します。

このモデルには、コラボレーションで述べた5つのテーマが含まれています。

ICTを適用したビジネスモデルの例

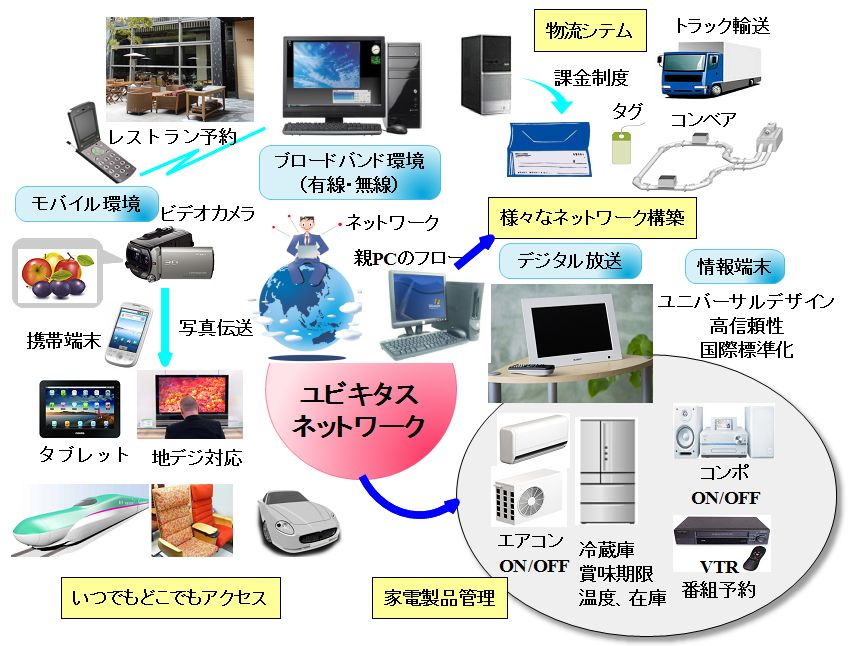

<ユビキタスコンピューティング>

生活や社会の至る所にコンピュータが存在し、コンピュータ同士が自律的に連携して動作することにより、人間の生活を強力にバックアップする情報環境をいいます。

基本的には1989年にXerox社のパロアルト研究所が提唱した概念ですが、携帯電話などを中心とした小型情報端末の進化に代表されるコンピュータの小型化や、インターネットの爆発的な普及などの通信技術の発展・浸透に伴って、再び注目が集まりつつあります。

ユビキタスコンピューティングにおいては、コンピュータはその存在を意識させることなく、必要に応じてネットワークに蓄積された個人情報などを参照しながら、自動的に他のコンピュータと連携して処理を行います(いつでも、どこでも、だれでも、なんでもの4つが基本概念)。

ユビキタスコンピューティングの研究から生まれた技術としては、VICS(交通情報を図形や文字で表現するシステム)情報と連動した経路探索・周辺情報探索を行うカーナビゲーションシステムや、衣服と一体化することにより「身にまとう」ことができるウェアラブルコンピュータなどがあります。

▲ページトップ

|